新闻资讯

中国农业机械化的发展趋势与前景

中国农业机械化正经历以智能化、绿色化和全链条整合为核心的深刻转型,在政策支持与技术突破的双重驱动下,逐步形成高效、可持续的现代化生产体系。以下是主要发展趋势与前景分析:

一、政策驱动:

1.顶层设计加速技术落地国家战略引领 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”,明确将智能农机、智慧农业列为农业现代化核心战略,中央财政设立专项补贴(智能农机采购补贴30%,数字农业基地每县最高补助5000万元)。农业农村部同步实施农业机器人研发专项,推动北斗导航、无人机等技术与农机深度融合。

2. 地方实践创新 - 北京、广州、苏州等近20城设立低空经济产业基金,支持农业无人机规模化应用; - 成都推进“机器人农业生产场景”建设,东莞发布37个低空经济应用场景(如无人机植保、物流); - 江苏投入10亿元专项基金支持采摘机器人研发。

二、技术突破:智能化与绿色化双轨并进

1.智能装备普及 - 无人化作业:潍柴雷沃北斗导航农机实现厘米级精度自动驾驶,黑龙江水稻产区无人农机作业效率提升50%; - 低空经济应用:植保无人机(如大疆T70)喷洒效率达60亩/小时,叶面肥利用率提高30%;云南、广西等地无人机吊运解决山区“最后一公里”运输,损耗率从15%降至3%。

2. 新能源转型 电动、氢能农机加速推广,2025年节能环保机型占比预计达30%。例如吉利雷达电动皮卡集成无人机平台,单日完成千亩农田作业。

3. 数字技术融合 “天空地”一体化监测平台(如航天宏图)通过卫星遥感+物联网实现产量预测误差率<3%;区块链溯源技术提升农产品供应链透明度,损耗率降低50%。

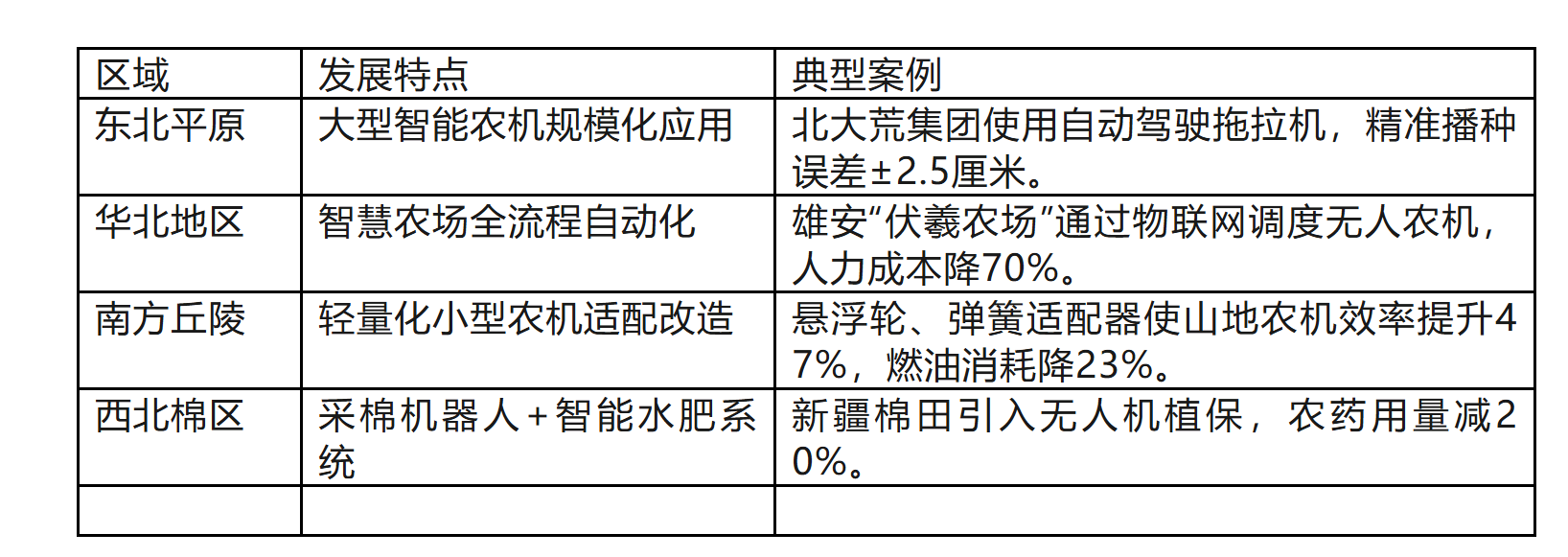

三、区域差异化发展:因地制宜的机械化路径

各地区结合地理特点和产业需求,形成多样化应用模式:

四、市场前景:万亿赛道与商业模式创新

1. 规模持续扩张 - 农机装备市场2025年预计达6000亿元(CAGR 5.8%),智能农机年增速超10%; - 低空经济市场规模2025年将突破1.5万亿元,智慧农业超1200亿元。

2. 商业模式升级 - 共享经济:吉峰科技“以租代售”模式降低小农户使用门槛; - 数据服务:湘数科技通过监测数据提供减产险定价,与保险公司分成盈利; - 全链条服务:农机合作社整合“改装-租赁-托管”服务,利润率提升21%。

五、挑战与应对策略

1. 核心技术瓶颈 高端传感器、芯片国产化率不足40%,需加强产学研合作(如潍柴雷沃联合中科院共建研发体系)。

2.劳动力与成本矛盾 农村老龄化加剧“谁来种地”问题,需通过智慧农场降低人力依赖;同时推广合作社模式,降低中小农户机械化成本。

3. 区域发展不均衡 丘陵山区机械化率仍偏低,政策倾斜适农化改造(如南方丘陵三年机械化率增19个百分点)。

六、未来展望:全球竞争力的构建

技术深度融合:5G+AI推动种植端动态预测(误差率<3%)、流通端透明供应链(损耗降50%);

绿色农业升级:水肥一体化技术节水率达40%,新能源农机占比2030年或超50%;

国际输出加速:长三角、珠三角智慧农业集群向东南亚、非洲输出技术(如埃及智能灌溉市占率60%)。

结论

中国农业机械化正从“规模扩张”转向“质量跃升”,以智能装备、绿色技术、全链数字化为核心,构建高效、可持续的生产体系。在政策红利与市场需求共振下,预计2030年市场规模将突破8000亿元,并引领全球农业科技竞争新格局。突破核心技术国产化、优化区域适配性、创新服务模式,将是释放潜力的关键路径。